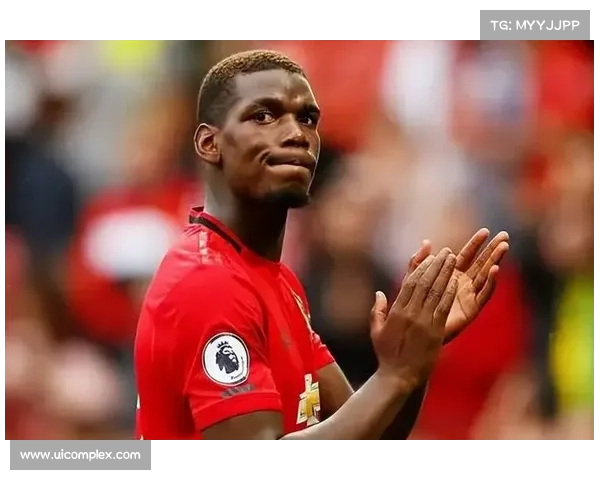

文章摘要:近日,有媒体报道“博格巴案”中的被告卡马拉获得减刑裁定,并将于本月出狱,引发社会舆论的高度关注。这一消息不仅使案件再次成为舆论焦点,也将被告从黑暗的监狱空间推回公众视野,关于他的身份、话语权与公众审判的边界立刻成为热议话题。本文试图从四个维度出发:司法程序与减刑机制的正义性、社会舆论与公众情绪的反响、被告重返公众视野的风险与挑战、制度改革与未来警示。在司法维度中,我们将探讨减刑判决的法律依据与合理性界限;在舆论维度,剖析媒体、网民如何撰写叙事、形成对立;在重返视野维度,分析他若真正回归公众如何应对身份转换与社会接受度;在制度维度,则反思司法制度、监督机制及减刑制度的改革契机。通过以上四个方面的深入剖析,本文旨在揭示这场减刑风波背后的正义争议、社会张力与制度盲点,并在结语中对这场重返公众视野的重构与警醒进行总结。

一、司法减刑的合法性维度

在卡马拉获得减刑裁定的消息传出后,首先引发争议的便是司法程序的合法性与减刑机制的正当性。减刑本身在多数法系中是法律允许的制度安排,是刑罚执行阶段对受刑人表现与改造情况的考量。

据报道,卡马拉原被判刑四年,其中两年缓刑,他于2025年3月入狱,本可执行至2026年11月,但上诉法院经其律师提出申请后,认定情节符合减刑条件,决定以电子脚镣居家监禁方式替代剩余刑期,并允许其在每日特定时段外出。citeturn0search0 这个判决过程涉及法院对“改造表现”“风险评估”“社会安全”的平衡,是司法裁量空间的体现。

彩神大发首页但批评者指出,减刑是否导致“轻判”或削弱对被害者与社会的公平感缺失,是合法性面临的考验。司法机构应对减刑的标准、公开过程和透明度承担责任,否则容易被指“暗箱操作”或“权贵减刑”。

此外,还应考察减刑制度本身是否存在制度性缺陷:哪些情节应有减刑资格?减刑后的监督机制如何?是否存在权力滥用风险?在未来制度完善的路径上,这些都是必须直面的法律设计课题。

二、舆论反响与公众情绪

减刑消息一经披露,立即在媒体与社交平台引发热议。大量舆论开始围绕“正义感”“公平性”“被告应否公开道歉”展开。对许多人而言,被告能够提前获释,似乎破坏了公众对“罪有应得”的直觉信念。

社交平台上,有声音认为被告若真有悔改与改造表现,应给机会;但也有强烈批评者直指“法律不能当作温床给权势者打折扣”。这种两极话语冲突,正折射出社会公众在法治、情感与正义感之间的张力。

媒体在报道中往往用“减刑”“出狱”“重返公众视野”等关键词强调剧情张力,而在叙事上是否存在“正当化”“妖魔化”等倾向,也成为舆论监督的焦点。媒体选择何种角度(如集中报道被告表现、受害者声音、司法意见)直接影响公众判断。

此外,公众情绪中还有一种“先入为主”的心理:在舆论场上,被告身份长期被边缘化、污名化。即便减刑合法,也很难立即平息对其道德身份的否定。舆论压力可能反向影响司法与社会接受度,形成“舆论法庭”的副本。

三、重返公众视野的挑战与风险

减刑获得批准意味着被告将离开监狱,最终回归一定程度的自由生活,但“出狱”不等于“归于平静”。他重返公众视野时,将面对身份转换与公众接受的双重挑战。

首先,他可能被媒体、公众反复拉回案件语境中,任何一言一行都可能被放大、解读。他将不得不在“昔日犯错者”与“可能改造者”的两重标签中艰难行走。

其次,他的社会活动、言论空间、公众参与机会可能受到广泛审视与限制。即便法律上允许一定自由,但实际社会接纳度、商业合作、公众信任都可能长期受挫。

第三,他若试图重新建立公共形象或参与社会议题宣传,也存在被误读或反向攻击风险。公众可能对其动机、言论真实性、道德立场保持高度警惕。他必须具备高度危机公关能力和持续的“重塑信任”策略。

四、制度风险与改革契机

卡马拉获得减刑与即将出狱这一事件,既暴露出司法减刑制度的制度风险,也提供制度改革的触发点。减刑机制如果缺少透明规则、公开听证、监督路径,就容易成为权力操作的温床。

应当建立更严格的减刑公开制度:减刑申请、法院听证、专家评估、受害者陈述、社会公众意见等环节应有机制化流程与公开记录。这能减少减刑操作中的暗箱成分,增强制度合法性。

还可以考虑强化减刑后的监管与回访机制:如电子脚镣、社区矫正、定期报告、心理辅导等,确保被告真正改造、降低再犯风险。此外,若违反规定,应有可操作的回监或加重执行机制。

在更宏观层面,这类案件促使社会思考:刑罚不应只是惩罚,也应包含恢复性司法与社会修复功能。减刑制度若能与矫正目标、社会回归机制相结合,将使法治更具人性,也更能维护公平正义。

与此同时,当公众对司法减刑产生总体疑虑时,制度方应加强司法解释、舆论引导与社会教育,使公众理解减刑制度存在的功能与边界,从而减弱司法系统与公众之间的信任鸿沟。

总结:

博格巴案中被告卡马拉获减刑、即将出狱的消息迅速成为舆论焦点。这一事件在司法层面考量减刑的合法性与权力边界,在舆论层面引发正义审判与公众信任的冲突,在被告重返公众视野层面考验身份重构与社会接纳,也在制度层面暴露制度设计的风险与改革契机。四个维度交织,构成一场法律、社会、舆论与制度的综合考验。

在未来,如何平衡减刑制度的合法性、社会公平感、被告改过可能性与公众信任,将是司法体系必须直面的课题。博格巴案这一具象事件,也可能成为推动减刑制度透明化、公众参与化、监督机制完善化的转折点。